|

| Ramiro Ramírez |

Las normas

La Cúpula

Aquella segunda mañana

La luz entra por mi ventana regando la estancia con ese halo de... ¿de qué? ¿Dónde estoy?

El diamante

—¡Compra! —dice el Ser Superior.

Aparto la mirada del escaparate, pero una vendedor de lotería me corta el paso.

—¡Compra! —vuelve a decir el Ser Superior, voz fuerte y rápida, como un ladrido.

Me detento y miro hacia arriba. Está por encima de mí, levitando. Es pequeño, verde, con cuernos, alas y rabo. Parece más un diablillo aceitunado que un ser superior. No sé por qué lo llamo así. Lo peor es su sonrisa, siempre bien puesta, siempre macabra. Lleva años acompañándome y solo me habla cuando veo algún anuncio o cualquier cosa que pueda ser comprada. Una maldita voz en mi cabeza con imagen incluida. Simples alucinaciones, suele decir mi psiquiatra.

Un autobús ruge por mi lado. Lleva una famosa marca de colonia en un lateral.

—¡Compra! —ladra de nuevo.

Retiro la mirada instintivamente y me topo con un comercial repartiendo flyers.

—¡Compra!

Joder. Por regla general suelo evitar las calles comerciales, pero hoy en día es difícil. Tuerzo por una esquina y choco con una señora cargada con varias bolsas, algunas de las cuales caen, aunque lo peor está por venir: día de mercado.

—¡¡¡Compra!!! —El Ser Superior parece hacer chiribitas mientras ladra.

Trato no hacerle caso. Pero mire donde mire hay algo para comprar. Cierro los ojos y comienzo a tantear la pared, como un invidente. Logro acallar los ladridos, pero entonces, la pared se alisa y enfría. Otro escaparate. Maldita sea. Hoy puede que sea el día que tengan que venir a internarme o que me desmaye totalmente ido.

Abro los ojos.

—¡Mierda! —grito.

Efectivamente, estoy ante el escaparate de una joyería en medio del cual aparece un diamante del tamaño de un grano de café. El Ser Superior se va a volver loco.

Sin embargo, no dice nada. Qué raro. Miro arriba. No está. A los lados. Tampoco. ¿Qué ocurre? Vuelvo a mirar el pedrusco. Es un diamante blanco, suspendido entre dos tiras doradas que se cierran como un anillo. Una auténtica obra de diseño, ingeniería y belleza hipnótica, hechicera, absorbente...

—Es precioso, ¿verdad? —Oigo de pronto a mi lado.

Una chica de casi treinta años aparece, o a lo mejor ya estaba ahí cuando he llegado. Es rubia, tez blanca, luminosa, y unos ojos tan azules que parecen dos bombillitas.

—Vengo todas las mañanas a verlo —no deja de mirar el diamante—, me tiene enganchada.

Yo la observo. A ella y en rededor. El diablillo sigue ausente; no entiendo por qué.

—¿Le puedo contar algo? —me susurra—, tengo la teoría de que ese anillo es mágico.

—¿Mágico? —carraspeo.

—Sí. Desprende no sé qué cosa que ahuyenta los malos augurios. Yo vengo todos días y me siento mejor solo con verlo.

—Ah. —Miro de nuevo el pedrusco pensando que no estoy solo en este mundo, que hay locos en todas partes.

Sin embargo, esta tierna criatura tiene algo de razón. Desde que lo he visto el Ser Superior ha desaparecido. Y justo tendría que hacer lo contrario, ¿por qué...?

—¿Le apetece hacer una locura? —le digo de pronto.

Ella frunce el ceño en una expresión tan inocente como bonita. La cojo del brazo y entramos no sin remirar hacia todos los lados por si el diablillo estuviera agazapado esperando. Pero sigue ausente. Dentro aparece un dependiente, bien vestido y con gafas redondas.

—¿Qué desean? —pregunta.

—Puede enseñarnos ese anillo —señalo al escaparate.

Él sonríe y obedece servicial.

—Aquí lo tiene.

Lo agarro con cierto reparo. Es precioso, único, incluso percibo esa sensación de bienestar que me comentaba la chica. Al final va ser cierto que es mágico. Ella lo observa embelesada. Entonces, le cojo la mano y le encajo la sortija. De pronto, su semblante cambia: los ojos se le ensanchan, la sonrisa y tez se le iluminan, incluso la iridiscencia del diamante brilla más. Parece como si ambos estuvieran predestinados. Es maravilloso. Magia, pero de verdad.

—¿Sabe qué? —le digo al absorto dependiente—, no hace falta ni que me lo envuelva, ¡se lo lleva puesto!

—¡Cómo! —brama ella—, no... no puedo aceptarlo...

—Tranquilícese —le digo—, soy inmensamente rico.

No es cierto, en realidad el anillo vale lo que ganaría en medio año, pero el altruismo bancario me ayudará a pagarlo a cómodos plazos.

Ella sonríe con su ya habitual timidez.

—No puedo... —susurra, yo me mantengo inflexible. Este ser junto con el anillo se han cargado al diablillo, todo lo que haga será poco.

Al poco aparece el dependiente y pago. Ella mira el anillo risueña, soñadora.

—¿Cómo podría agradecérselo?

Sonrío. Entonces, ella pilla un papel del mostrador y anota algo, luego me lo da con una alegría nerviosa. En sus ojos veo reflejada parte de mi dicha junto con unas motas verdes un poco raras. Luego me besa en la mejilla y se da la vuelta hacia la salida no sin antes reír de un modo un poco distinto, como más perverso, como si quisiera mostrar otra cosa, como si...

Muevo la cabeza espasmódicamente, algo no acabo de entender. Entonces reparo en el papel:

«¡Compra!», dice el susodicho.

Desorientado, levanto la vista. La chica está de espaldas y abandonando el local. En su hombro aguarda al indeseable diablillo. Sonrisa siniestra, diabólica. Asquerosa.

—¿Desea... ¡¡¡comprar!!! Algo más? —dice el dependiente a mi espalda.

Me giro sobresaltado y lo veo, risa macabra plagada de motitas verdes. Ahora lo entiendo, serás cabrón...

—No tengo elección, ¿verdad?

Él niega. Yo suspiro y saco mi tarjeta de crédito.

La fiesta de los payasos

Trampantojo

Trampantojo. Ese vocablo te encanta. Es una de esas palabras que provocan desoriente. Como pigricia, o como farisaico; sobre todo usada en la frase «La vida es muy farisaica».

Así empezaste tu último discurso. Te invitaron para hablar sobre la magia navideña, aunque tuvieras otra intención. Estabas sentado en tu atrio, levantaste la mirada y comenzaste: «En navidades, la pigricia de esta sociedad tan farisaica es un trampantojo en sí». Luego, pausa teatral obligada. El público asentía absorto. Una frase y lo tenías encandilado.

Había mucha gente. Seguidores incondicionales a pesar de tu evidente desprecio hacia ellos. Gente de la alta sociedad. Todos callados, mirada atenta. Solo uno permanecía distinto. Era de una edad cercana a la tuya, aunque de apariencia destartalada. Parecía un mendigo: sucio, desarreglado, barba larga y blanquecina y una sonrisa fuera de todo lugar. Estaba de pie en medio de todos, como si nadie reparara en él, como si no lo pudiesen ver.

Ahí sucumbiste.

Quisiste seguir con el propósito que te habías marcado, un discurso sobre las banalidades navideñas y cómo nos dejamos engañar como lelos borregos, pero ni siquiera pudiste bajar la mirada hacia tus papeles. En tu psique perduraba ese ser cochambroso observándote con sonrisa de medio lado.

La pausa teatral se tornó algo incómodo. Los espectadores comenzaron a mirarse desorientados. Nadie entendía qué hacías. A los pocos segundos, o minutos, nunca lo has sabido, te levantaste y, sin decir nada, abandonaste el atrio como si fueras un estudiante avergonzado.

Fue bochornoso. ¡El eminente Ramiro Ramírez derrumbado!

Horas después, la organización del evento te llamó. Alegaste una especie de indisposición fulminante. No tuviste que dar más explicaciones; tu fama de egocéntrico y el respeto, o temor, que rezumabas hizo el resto.

Sin embargo, tu martirio acababa de comenzar.

Tuviste que dejar tus cátedras universitarias. Tampoco te importó. Solo dabas tales clases por prestigio. Detestabas a unos alumnos que te idolatraban. Pero fue ponerte ante ellos, y tu raciocinio se disolvió como te pasó en el discurso navideño.

Lo de las charlas con tus colegas sí te molestó. Esas quedadas en El Club de los Idiotas, así las llamabas, proporcionaban el alimento que tu ego demandaba. Tu brillantez y elocuencia, que volvía a esos colegas en pardillos estúpidos, te abandonó.

Poco a poco fuiste recluyéndote. No te quedó otra. La inopia era la alidada en tu día a día. También comenzaste a descuidar tu aseo personal. Ni siquiera te cambiabas de ropa. ¿Para qué? La pigricia por no hacer nada te absorbió como un desagüe mugriento a una cucaracha. Y todo por ese vagabundo, esa especie de engendro fantasmagórico. Algo que ni con todo tu saber llegaste a comprender. ¿Quién era? ¿Qué tenía ese ser que te dejó tan tocado? ¿O tal vez era otra cosa? A lo mejor fue tu vida la que se hartó de ti. Eras un gran erudito, un genio del tiempo moderno. Podrías haber hecho algo grande. Reeducar una sociedad tan farisaica como ti mismo. La gente te escuchaba sin rechistar aunque estuvieras vilipendiando su integridad. Pero no. Tú estabas por encima. Tú y tu lógica decadente.

Mira adónde te ha llevado.

Nadie te echa en falta. Vagas por la calle como un engendro descerebrado, un espectro que ha agotado su tiempo. La gente ni te mira cuando pasas entre ellos, como si no existieras. Hace un rato una señora te ha golpeado y ni se ha inmutado. Iba feliz. De hecho, todo lo que te rodea rezuma una felicidad que nunca entenderás: gente jocosa, luces, hilos musicales... No lo sabes, pero es Navidad, de nuevo. Hace un año de esa charla que te dejó en la astenia.

Un grupo de caballeros te bloquea el paso, de hecho te envuelven y obligan a marchar con ellos, como si fueras parte de su comitiva. Van bien vestidos, parecen esa especie académica decadente a la que pertenecías hace un año. Siguen a uno en vanguardia. Este asemeja altivo, imperial; aunque lo más llamativo es que no es la primera vez que lo ves, pero no recuerdas dónde, y eso llama tu atención.

Te dejas llevar por el séquito. Es fácil; para ellos eres como invisible. Os internáis por una gran entrada, un teatro o algo similar. Atravesáis un hall lleno de detalles festivos que te dan náuseas y salís a una gran sala plagada de gente sentada de cara a un atrio que os recibe con un fuerte aplauso. El personaje de vanguardia, ese que sientes conocer, se separa y sube al escenario, se sienta y comienza a remover unos papeles. Todos callan súbitamente. Parece que va a dar un discurso.

Entonces, le reconoces: soy yo.

Sin dejar de observarme, comienzas a pasar por entre las butacas. A pesar de tu destartalado aspecto, la gente no te hace caso, no te ve. Yo, finalmente, dejo los papeles, levanto la vista y digo:

—En navidades, la pigricia de esta sociedad tan farisaica es un trampantojo en sí.

Luego callo histriónicamente mientras miro a un público absorto y listo para tragarse lo que vaya a decir. Pero entonces, me quedo en blanco al reparar en algo fuera de lugar: tú.

Estás de pie, en medio de todos, apariencia tan macabra como un espectro; eres el fantasma de las navidades pasadas que me observa, me sonríe y parece susurrarme: «Oye, Ramiro, ¿vas a hacer lo que debes o vas a seguir con este trampantojo?».

El extraño puntual

La paradoja de los macarrones inertes

La Invasión

—¿La Invasión? —pregunta uno que se ha presentado como Ramiro Ramírez.

Zarc, el alto y desgarbado recepcionista, sonríe.

—Sí, ¿no le gusta?

—No es eso, pero me parece muy poco apropiado para una reunión de este tipo.

—Mire, señor Ramiro —suspira Zarc sin dejar de observarle; es un hombre raro, su mirada más bien, parece que no parpadee, además, no tiene pestañas—, aquí lo importante es que se sientan a gusto; nuestro lema es «nosotros creemos en vosotros solo si vosotros dejáis de hacerlo».

Ramiro resopla.

—Pues ya le digo yo que empiezan mal con el nombre.

Entonces, Zarc ríe abiertamente, sale del mostrador y se posiciona a su lado. Lleva una sempiterna sonrisa rodeada de un rostro perfecto, casi simétrico; una apariencia tan amigable como exagerada.

—Eso es porque se siente reticente, señor Ramiro. —Acto seguido le pone una pegatina en el pecho con un número marcado en rotulador: el cincuenta—. Recuerde, aquí no tiene nombre; a partir de ahora usted es el Sujeto cincuenta.

Ramiro mira la pegatina y luego a Zarc.

—¿Sujeto?

El recepcionista asiente.

—Aquí no hay «compañeros» ni «pacientes» ni nada similar. Ustedes son solo personajes incomprendidos, faltos de apoyo, de que les crean.

—De que nos crean para que dejemos de creer, ¿no?

Zarc suelta otra risotada mientras coge al sujeto del hombro.

—Veo que aprende rápido...

Abandonan la sala y se internan por un pasillo amparado de unos parpadeantes tubos fluorescentes. Un olor a cerrado y agrio les golpea en la cara. Abren una puerta y aparecen en una gran sala plagada de gente sentada de cara a una especie de atrio. En él, un hombre permanece junto a un atril hablando al gentío:

—La Invasión me enseñó que los sentidos nos pueden engañar...

A un lateral asoman mesas con jarras, vasos y pastelillos de pinta dudosa.

—...Puede que yo creyera ver algo... —continúa el hombre del atril.

Zarc sitúa al sujeto Ramiro en la parte de atrás mientras hace señas a un hombre que está de pie entre el atrio y la grada. Este, al verlos, sonríe y, agachando el cuerpo para no interrumpir al comentarista, se acerca. Es aún más larguirucho que el recepcionista.

—Este es Ross, el terapeuta —cuchichea Zarc una vez llega—. Ross, te presento al Sujeto cincuenta.

El terapeuta sonríe y le estrecha la mano.

—Bienvenido —susurra.

De fondo, el monólogo sigue:

—...Sí, yo vi, pero..., yo... yo... ¡No! —De pronto, la voz del comentarista se transforma en grito. Zarc mira a Ross, por primera vez con seriedad—. No es cierto. ¡Los he visto! Están arriba, en el cielo. Me abducieron, me metieron cables por los ojos... ¡Nos están estudiando!

—¡Vale! —corta de pronto Ross dirigiéndose hacia el atrio, su cara vuelve a ser una sonrisa amistosa—. Ya está bien por hoy, Sujeto catorce.

Luego sube y el sujeto en cuestión se abraza a él entre sollozos.

Permanecen unos segundos hasta que el largo terapeuta, con voz calmada y llena de sosiego, se gira a la gradería:

—¿Veis hacia dónde nos llevan las emociones? Los sentidos nos engañan, nos mienten, nos tergiversan la realidad, pero solo son parches, atajos. El problema debe ser arrancado de raíz. —Entonces agarra al sujeto de la mano, lo lleva a un asiento y continúa sus enseñanzas entre la gradería—. Los sentimientos nos hacen débiles, nos nublan la vista. Está bien sentir, amar, desear, pero solo bajo el velo de la racionalidad. La lógica nos ha hecho humanos, superiores; si la abandonamos, sucumbimos; como le acaba de pasar al Sujeto catorce. —Se gira y le mira con una ancha y amistosa sonrisa—. Recordad: La Invasión cree en vosotros solo si empezáis a dejar de hacerlo. ¡Un fuerte aplauso al Sujeto catorce!

La sala entera se pone en pie para levantar el ánimo del susodicho sujeto.

La reunión sigue. Luego pasan a los pasteles y las limonadas hasta que poco a poco abandonan la sala. El último, el Sujeto cincuenta, ese nuevo personaje con una cara bastante extraña.

Una vez solos, cierran la puerta y, tanto a Zarc como Ross, la sonrisa se les transforma en una mueca seria, casi robótica.

—Tus métodos no funcionan —dice Zarc sin dejar de mirar la puerta—. Cada vez hay más sujetos. Los de arriba comienzan a impacientarse.

—Una invasión requiere su tiempo —contesta Ross, también con vista perdida.

—Ya, pero si los sujetos siguen creciendo, la invasión se detendrá.

—Si los de arriba tuvieran más cautela habría menos sujetos.

Entonces, Zarc se gira hacia él.

—Los de arriba están a expensas de que tú corrijas los deslices.

—Si tuvieran más cautela no habrían deslices.

—Eso es una falacia y lo sabes: tu labor está supeditada a tales deslices.

Se forma un tenso silencio. Ross suspira, o hace algo parecido.

—Hoy me han llamado —irrumpe de pronto Zarc—. En breve ejecutarán el plan B.

Ross se gira con los ojos bien abiertos.

—¿Plan B? ¿Van a eliminar a los sujetos?

—Sí, fue un error pensar que podríamos manipular sus mentes con palabrería barata: lo saben.

—No... No pueden... ¡Son mis sujetos!

—¿Tus sujetos? —corta de pronto Zarc, los ojos entrecerrados—. ¿Estas mostrando sentimientos?

El terapeuta comienza a moverse de forma espasmódica. Zarc niega, saca una especie de arma y le apunta.

—Has pasado demasiado tiempo con los sujetos. Los de arriba tienen razón; ya no sirves para la invasión de la Tierra: te estás volviendo humano.

Imagen de Pinterest

El club de la lucha

La primera regla del club de la lucha es: jamás se habla del club de la lucha.

Sábado. Ha pasado la semana. Aún tengo el cuerpo destrozado de la última pelea.

Se abre la persiana y acceden. Asomo por la puerta; ese asiento de primera fila para tal teatro de destrucción masiva. Entro. La viuda discute con el tío «cuadrao».

—¡Los he visto primero!

Pero este, ese canijo de mentalidad cuadriculada, pasa y agarra todos los puerros.

La carnicera se interpone. Hoy todos quieren puerros. Detrás, la viuda ondea su garrote.

Los bordeo y sitúo delante del dependiente. Este me mira con hastío, o asco, o como la mierda contante y sonante del mundo. Saco la nota de mi madre. Somos una generación de niños criados por mujeres. Leo jabón, lejía y... ¡puerros!

Me giro con un respingo. La pelea es esplendorosa.

Muevo espasmódicamente la cabeza.

—¡Ah! —grito. Soy la venganza autosatisfecha de "Jack".

La viuda y la charcutera empujan al tío «cuadrao». Los puerros caen. Cojo un puñado y salgo, pero algo me detiene: un bastonazo.

—¡Ay, hijo! Perdona.

Caigo.

Todo se funde en negro.

Esta es mi vida... y se acaba a cada minuto...

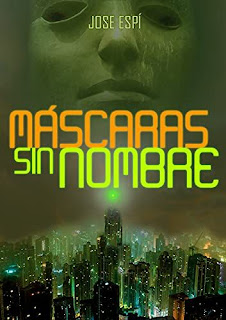

Máscaras sin nombre

"El hombre sin rostro se acerca al gran ventanal. Desde él, incluso con la opción visor desactivada, puede atisbar casi el completo de sus dominios".

Escrito en tercera persona, la novela posee un estilo de escritura muy visual y personal y está compuesta por diferentes subtramas que se entremezclan entre sí formando un conjunto compacto y redondo. Tiene algo de la fantasía de Tolkien, aunque enmascarado en una historia distópica de ciencia ficción futurista que hace referencia a autores como George Orwell, Aldous Huxley o Philip K. Dick, junto con una pizca de Platón, dando así un trasfondo psicológico que hará cuestionar la propia realidad social, y es que, ¿percibimos todos el mundo de igual modo o nos movemos entre distintas realidades?

Ha sido un largo viaje que por fin llega a puerto, esperemos que apacible, y con el que me encantaría que os embarcarais y disfrutarais tanto como lo he hecho yo durante el proceso de escritura.

Por cierto, la maquetación y la portada es obra de Esther Espí, una fantástica diseñadora que además es mi hermana, la cual se alió con mi mujer para poner en tela de juicio cada escena que no les convencía.

Un abrazo y ¡nos leemos!

.jpg)